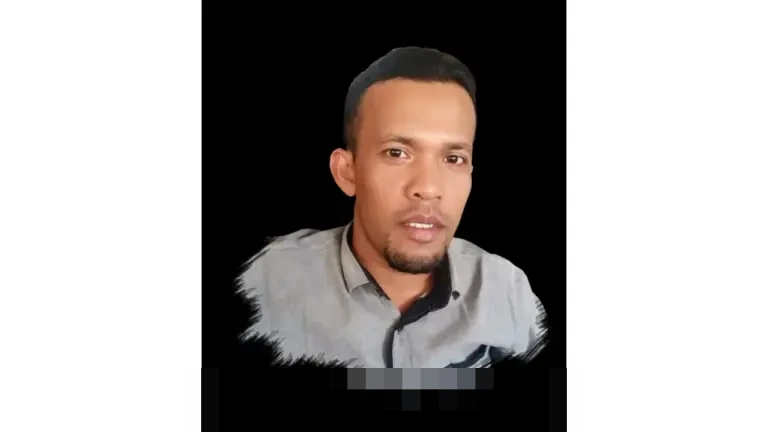

Semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang menjadi fondasi persatuan Indonesia, kini menghadapi ujian berat. Tidak hanya di ruang publik yang riuh, tetapi juga di dalam kelas, perbedaan pendapat mudah bergeser menjadi ketegangan dan pelabelan. Observasi ini disampaikan oleh Likon Lubis, seorang Guru Pendidikan Pancasila di SMA Darma Yudha Pekanbaru, yang melihat langsung dinamika tersebut.

Beberapa pekan lalu, sebuah diskusi kelas yang dipandu Lubis mengenai isu-isu sosial berubah drastis. Perbedaan pandangan yang semula sehat, dalam hitungan menit, memicu nada suara meninggi dan argumen yang mengeras. “Bukan lagi soal ide, melainkan soal siapa ‘kita’ dan siapa ‘mereka’,” ujar Lubis, menggambarkan bagaimana identitas kelompok dengan cepat mengalahkan substansi diskusi.

Selengkapnya dapat dibaca melalui Mureks di laman mureks.co.id.

Miniatur Konflik di Ruang Publik

Lubis menilai, apa yang terjadi di ruang kelasnya adalah miniatur dari kondisi ruang publik Indonesia saat ini. Di luar lingkungan sekolah, perbedaan pendapat—baik terkait politik, agama, kebijakan publik, hingga isu sosial—sering kali berujung pada kecurigaan. Mureks mencatat bahwa media sosial mempercepat polarisasi ini, di mana algoritma cenderung memprioritaskan suara keras daripada dialog yang jujur dan konstruktif.

Dalam situasi ini, mereka yang memiliki pandangan berbeda kerap kali tidak diajak berdialog, melainkan langsung dilabeli. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika sering kali disebut-sebut sebagai penenang setelah konflik terjadi, seolah-olah ia cukup menjadi solusi pasca-ketegangan. Padahal, justru di sinilah ujian terbesar semboyan tersebut.

Bhinneka Tunggal Ika: Etika Hidup Bersama, Bukan Slogan

Bhinneka Tunggal Ika tidak lahir dari situasi yang nyaman. Para pendiri bangsa merumuskannya karena menyadari kenyataan fundamental bahwa Indonesia dibangun di atas perbedaan nyata yang tidak dapat dihapuskan. Persatuan bukanlah hadiah, melainkan kerja keras yang harus terus diupayakan. Ia bukan sekadar kesepakatan politik, tetapi etika hidup bersama yang menuntut praktik nyata.

Namun, hari ini semboyan itu terlalu sering diperlakukan sebagai slogan moral, bukan sebagai pedoman tindakan. Ia hadir dalam pidato resmi, spanduk, dan buku pelajaran, tetapi absen dalam praktik keseharian. Kita mengucapkannya ketika konflik sudah pecah, bukan menjadikannya prinsip sebelum konflik muncul. Akibatnya, Bhinneka Tunggal Ika terdengar indah, tetapi kehilangan daya hidupnya.

Tantangan di Era Digital dan Pendidikan

Ruang publik digital secara gamblang memperlihatkan persoalan ini. Pendapat yang berbeda dianggap ancaman, dan identitas diperas menjadi alat pembeda yang kaku. Keberagaman tidak lagi dipahami sebagai kekayaan, melainkan sebagai sumber kegaduhan. Kita sering lupa bahwa hidup dalam keberagaman menuntut kesabaran, kerendahan hati, dan kesediaan mendengar—tiga hal yang semakin langka di tengah budaya debat instan.

Pengalaman di kelas Lubis juga menunjukkan hal serupa. Siswa-siswanya memahami definisi toleransi dan persatuan secara teoritis. Namun, ketika berhadapan dengan perbedaan pendapat yang nyata dan tidak sejalan, refleks yang muncul adalah defensif, bukan dialog. Ini bukan semata kegagalan individu, melainkan cerminan budaya sosial yang mereka serap setiap hari.

Membangun Watak Kewargaan Melalui Keadilan

Oleh karena itu, Bhinneka Tunggal Ika tidak cukup diajarkan sebagai konsep normatif. Ia harus dilatih sebagai kebiasaan sosial. Ia hidup dalam cara kita mendengar tanpa menyela, dalam kesediaan menerima bahwa tidak semua orang akan berpikir seperti kita, dan dalam keberanian untuk berbeda tanpa harus saling meniadakan. Pendidikan memegang peran kunci, tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga membentuk watak kewargaan.

Namun, ada satu hal yang tidak boleh diabaikan: persatuan tidak mungkin dirawat tanpa rasa keadilan. Sulit meminta masyarakat merawat kebersamaan jika sebagian merasa terus-menerus dipinggirkan atau tidak diperlakukan setara. Di titik ini, negara dan seluruh elemen publik harus hadir, memastikan bahwa keberagaman tidak hanya dirayakan secara simbolik, tetapi juga dijamin secara struktural.

Bhinneka Tunggal Ika bukan warisan yang selesai kita terima. Ia adalah pekerjaan yang terus menunggu keterlibatan setiap generasi. Di tengah ruang publik yang semakin bising dan mudah terbelah, semboyan ini sedang diuji—bukan di baliho atau pidato, melainkan dalam percakapan sehari-hari, di media sosial, di ruang kelas, dan di cara kita merespons perbedaan. Jika ia hanya terus diucapkan tanpa diperjuangkan, Bhinneka Tunggal Ika akan tetap hidup sebagai kata, tetapi mati sebagai nilai. Namun jika kita berani menghidupkannya dalam praktik, bahkan dalam perbedaan yang paling tidak nyaman, ia akan tetap menjadi fondasi yang menjaga Indonesia tetap utuh di tengah kemajemukan yang nyata.