Aulia Anindya Rahmadani, seorang mahasiswi Ilmu Komunikasi di Universitas Sebelas Maret, kerap memilih menyendiri saat pikirannya terasa penuh. Ia menyalakan motornya, melaju tanpa tujuan pasti, membiarkan jalan membawanya ke mana pun ia harus berhenti. Angin malam, baginya, seringkali menjadi penenang yang cukup ampuh.

Bagi Aulia, ada hal-hal yang tak selalu bisa diselesaikan melalui percakapan. Terkadang, diam dan menjauh sejenak justru menjadi cara paling aman untuk bertahan. Sejak kecil, ia terbiasa melakukan banyak hal sendiri. Bukan karena merasa paling mampu, melainkan karena tidak selalu ada tempat untuk bersandar.

Selengkapnya dapat dibaca melalui Mureks di laman mureks.co.id.

Ia belajar menyelesaikan urusannya tanpa banyak bertanya, menelan perasaan tanpa terlalu sering mengeluh, dan melanjutkan hari meski semangatnya terkadang runtuh oleh kata-kata. Aulia mengakui bahwa ia tidak tumbuh dengan banyak pelukan atau kalimat penyemangat. Beberapa kali, apa yang dianggap mimpi justru terdengar terlalu tinggi untuk dijangkau. Ia pun belajar diam, menyimpan, lalu berjalan lagi seolah tidak terjadi apa-apa, yang pelan-pelan menjadi kebiasaan.

Sempat terbersit dalam benaknya bahwa semua itu tidak adil. Mengapa ia harus belajar berdiri sendiri lebih dulu, sementara yang lain tampak mudah mendapat dukungan? Namun, hidup kemudian membawanya pergi ke perantauan. Ruang baru, lingkungan yang asing, dan hari-hari yang menuntutnya untuk beradaptasi. Banyak hal harus ia hadapi sendiri, dengan kemampuan seadanya. Ia belajar bertahan, belajar menyesuaikan diri, dan belajar mengenali dirinya lebih jauh.

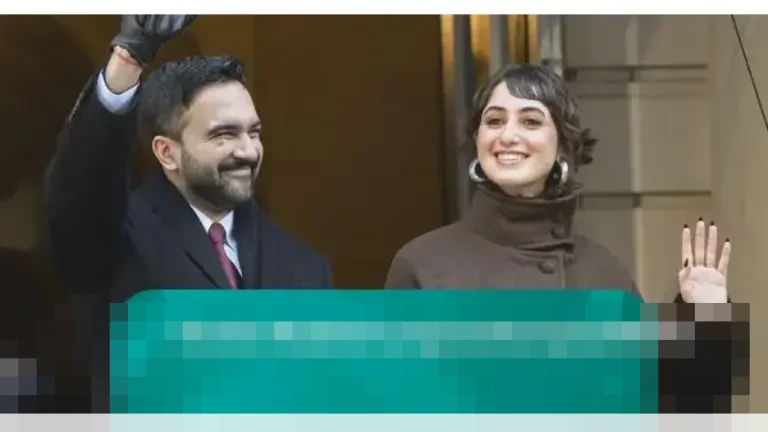

Aulia menyadari, jika sejak awal ia tidak terbiasa mengurus diri sendiri, mungkin ia tidak akan bertahan hingga hari ini. Jika semuanya selalu dipermudah, barangkali ia tidak pernah benar-benar belajar mengenali kekuatannya sendiri. Tim redaksi Mureks mencatat bahwa pengalaman Aulia ini merefleksikan banyak individu yang menemukan kekuatan dalam kesendirian sebelum akhirnya menemukan dukungan dari lingkungan baru.

Di perantauan, ia bertemu dengan orang-orang yang mengajarkannya arti hadir. Hadir untuk mendengarkan, untuk saling membantu, dan untuk tidak buru-buru menghakimi ketika seseorang sedang lelah. Dari sana, Aulia belajar bahwa bertumbuh juga bisa dilakukan bersama.

Pengalaman itu pelan-pelan mengubah cara Aulia memandang banyak hal, termasuk masa lalu. Ia mulai melihatnya dengan jarak yang lebih tenang, tanpa keinginan untuk menyalahkan siapa pun. Orang tuanya membesarkannya dengan cara yang mereka pahami, cara yang lahir dari pengalaman hidup, dari apa yang mereka jalani dan ketahui. Ada kalanya cara itu terasa keras, bahkan menyisakan perih. Namun kini Aulia mengerti: mereka menjalani peran itu dengan bekal yang mereka miliki.

Ia sadar, tanpa kerja keras orang tuanya, ia tidak akan berada di titik ini. Tidak akan punya kesempatan untuk berkuliah dan mengejar pendidikan sejauh yang ia bisa hari ini. Apa pun caranya, merekalah yang lebih dulu membuka jalan. Aulia menegaskan, ia tidak sepenuhnya menyalahkan mereka, pun tidak sepenuhnya membenarkan semua yang pernah menyakitkan. Ia hanya belajar memahami—bahwa setiap orang tua memiliki cara yang berbeda dalam mencintai.

Kini, Aulia masih belajar menerima. Menerima bahwa hidup tidak selalu memberi apa yang kita inginkan, tapi sering kali memberi apa yang kita perlukan. Ia membawa semua yang sudah dilewati sebagai bagian dari proses bertumbuh—tanpa dendam, tanpa kebencian. “Aku mungkin tidak selalu dikuatkan, tapi aku bertahan. Dan hari ini, itu sudah lebih dari cukup,” pungkasnya.