Pemahaman umum tentang terorisme seringkali terjebak pada narasi tunggal: sebuah gejala keagamaan yang berlebihan, di mana kekerasan seolah lahir dari luapan iman tak terkendali. Namun, pandangan yang tampak sederhana ini justru berpotensi menyesatkan. Jika iman benar-benar melimpah, yang seharusnya tumbuh adalah kesabaran dan kebijaksanaan, bukan kekerasan.

Faktanya, kekerasan lebih sering berakar pada akumulasi kemarahan yang panjang. Kemarahan semacam ini, menurut analisis mendalam, hampir selalu berkaitan dengan persoalan-persoalan yang sangat duniawi, jauh dari sekadar doktrin keagamaan.

Mureks juga menyajikan berbagai artikel informatif terkait. mureks.co.id

Akar Sejarah: Ketika Keadilan Menjadi Pemicu

Sejarah Islam mencatat bahwa benih ekstremisme tidak selalu bermula dari perdebatan akidah yang rumit, melainkan dari persoalan distribusi dan keadilan. Sosok Dzul Khuwaisirah, misalnya, berani mempersoalkan Nabi Muhammad dalam pembagian ghanimah (harta rampasan perang).

Protesnya kala itu bukan mengoreksi doktrin keimanan, melainkan menyoal rasa keadilan dan mencurigai otoritas. Pola protes semacam ini, di mana elite dianggap menyimpang dan diri sendiri merasa lebih berhak, terasa akrab dalam berbagai konteks sosial.

Nabi Muhammad membaca peristiwa tersebut sebagai tanda watak, bukan kritik rasional. Dari mentalitas inilah, kelak lahir kelompok yang rajin beribadah namun ringan menghalalkan kekerasan. Ini menunjukkan bahwa persoalan utama bukan pada intensitas ritual, melainkan pada psikologi ketidakpuasan yang kemudian dibungkus dengan klaim moral.

Pada titik ini, agama seringkali diperlakukan tidak adil. Fungsinya bergeser dari sumber etika menjadi bahasa legitimasi bagi kemarahan sosial. Ayat dan hadis dipilih untuk mengukuhkan sikap yang telah terbentuk, bukan untuk direnungkan. Konsep jihad, yang dalam tradisi spiritual bermakna pengendalian diri dan perjuangan moral, menyempit menjadi simbol perlawanan yang kasar dan instan.

Frustrasi Ekonomi sebagai Pendorong Ekstremisme Kontemporer

Pola serupa terulang dalam konteks kontemporer. Di berbagai wilayah konflik Timur Tengah pada dekade 2010-an, kelompok ekstremis berkembang pesat di tengah kondisi pengangguran struktural, layanan publik yang rapuh, dan generasi muda yang kehilangan arah. Konflik yang seringkali tampak ideologis, menurut Mureks, kerap berjalan beriringan dengan kepentingan ekonomi yang sangat nyata, termasuk perebutan sumber daya strategis seperti minyak.

Di kawasan kaya energi, kekerasan tidak hanya menjadi bahasa iman, tetapi juga instrumen penguasaan ekonomi. Jargon keagamaan hanya tampil di permukaan, sementara kalkulasi perebutan sumber daya berlangsung di baliknya.

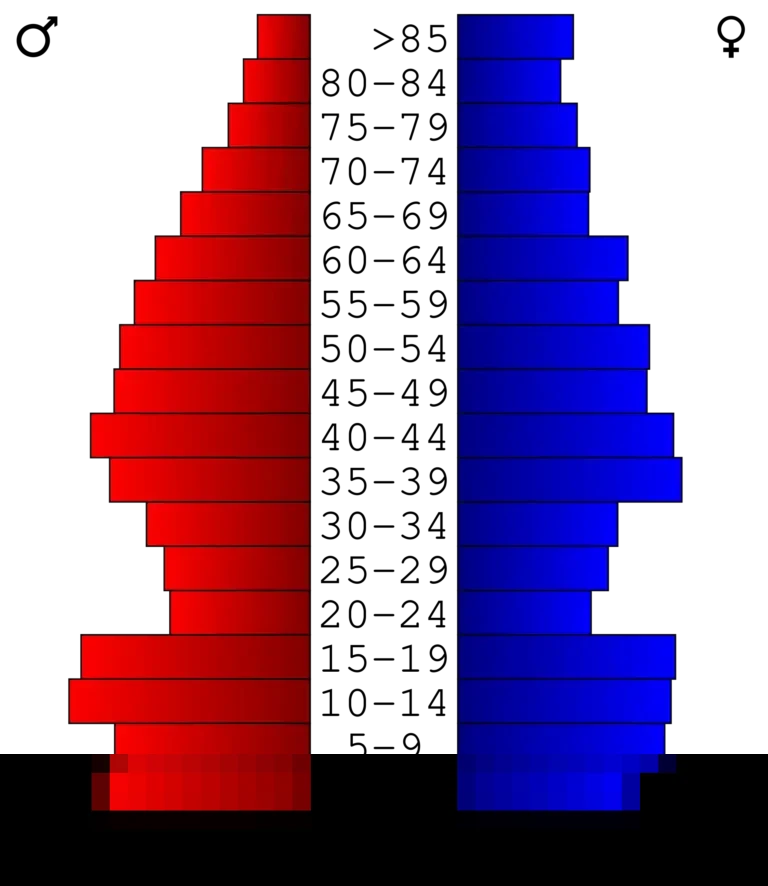

Dalam lanskap inilah, sebagian warga Indonesia turut berangkat ke wilayah konflik Suriah dan Irak antara tahun 2014 hingga 2017. Berbagai laporan resmi dan kesaksian pascakepulangan menunjukkan pola yang relatif serupa. Mayoritas dari mereka berasal dari latar belakang ekonomi rentan, seperti pekerja sektor informal, buruh migran bermasalah, atau keluarga dengan penghasilan tidak menentu.

Daya tarik awal keberangkatan mereka seringkali bukan diskursus teologis yang mendalam, melainkan janji-janji konkret: penghidupan tetap, tempat tinggal, jaminan kebutuhan dasar, serta gambaran kehidupan yang disebut lebih bermartabat.

Psikologi Kekecewaan: Mencari Signifikansi dalam Kekerasan

Dalam sejumlah testimoni program deradikalisasi, narasi keberangkatan ke wilayah konflik kerap bermula dari kekecewaan hidup yang berlarut-larut. Media sosial dan jejaring simpatisan memainkan peran penting dengan menyuguhkan gambaran tandingan: wilayah konflik dipresentasikan sebagai ruang keteraturan, solidaritas, dan kesejahteraan.

Dalam narasi ini, jihad tidak hanya menjanjikan keselamatan akhirat, tetapi juga stabilitas hidup di dunia. Bagi individu yang merasa tersisih dari pasar kerja dan pengakuan sosial, tawaran semacam itu terasa sangat masuk akal.

Dari sudut pandang psikologi sosial, situasi ini sejalan dengan teori frustrasi–agresi. Teori ini menyatakan bahwa hambatan sistematis terhadap pemenuhan kebutuhan dasar dapat memicu kemarahan kolektif. Ditambah lagi, teori deprivasi relatif menekankan bahwa rasa diperlakukan tidak adil seringkali lebih menentukan daripada kemiskinan itu sendiri. Seseorang mungkin tidak sepenuhnya kekurangan, tetapi merasa terpinggirkan dan tidak diakui oleh lingkungannya.

Kelompok ekstremis memanfaatkan kondisi psikologis ini dengan menawarkan identitas yang sederhana dan tegas. Dunia dibelah ke dalam dua kubu yang saling berseberangan, sehingga kemarahan menemukan arah dan makna yang jelas. Dalam kerangka pencarian signifikansi, kekerasan tampil sebagai jalan pintas untuk memperoleh harga diri dan rasa penting—sesuatu yang gagal disediakan oleh struktur sosial yang ada.

Ironisnya, kemarahan yang berakar pada kegagalan ekonomi dan politik justru disalurkan melalui klaim kesucian. Dengan demikian, terorisme kerap mengaku membela nilai-nilai langit, padahal sesungguhnya sedang menyuarakan protes terhadap kegagalan di bumi. Ia lahir bukan dari kelebihan iman, melainkan dari kekurangan keadilan.

Ketika negara tidak mampu menghadirkan kesejahteraan dan masyarakat gagal menyediakan ruang pengakuan, agama pun dipaksa menanggung beban yang seharusnya bukan miliknya. Oleh karena itu, upaya memerangi terorisme tidak dapat berhenti pada bantahan teologis semata.

Yang perlu dibaca bukan hanya teks yang dikutip, melainkan pengalaman hidup orang-orang yang mengutipnya. Mureks mencatat bahwa selama ketimpangan ekonomi, perebutan sumber daya, dan keterasingan sosial terus dibiarkan, ekstremisme akan selalu menemukan bahasa suci untuk membenarkan dirinya.

Di sinilah kejujuran yang perlu diakui bersama: tidak semua yang mengatasnamakan jihad sedang merindukan surga. Sebagian hanya sedang mencari jalan keluar dari dunia yang terasa semakin sempit, lalu menjadikan agama sebagai penyangga kemarahan sosialnya.