Sistem pendidikan di Indonesia kerap diselimuti optimisme, namun implementasinya cenderung mengarah pada pendekatan teknokratis. Setiap pergantian kebijakan seringkali hanya menghasilkan istilah dan akronim baru, dengan janji pembaruan yang nyaris selalu berakhir sebagai tumpukan dokumen administratif.

Di dalam kelas, perubahan yang terjadi seringkali hanya sebatas penyesuaian format, tanpa menyentuh cara berpikir atau relasi kuasa yang masih membeku. Sekolah kerap menjadi ruang netral palsu, menghindari konflik gagasan demi ketertiban dan menjinakkan pertanyaan politik atas nama stabilitas. Kondisi ini membuat pendidikan Indonesia menghadapi krisis orientasi, terlalu fokus pada ‘bagaimana mengajar’ namun abai terhadap ‘untuk apa mendidik’.

Temukan artikel informatif lainnya melalui Mureks. mureks.co.id

Gagasan Deliberative Curriculum Education (DCE) muncul dari kegelisahan tersebut. Konsep ini bukan sekadar metode pembelajaran aktif, melainkan sebuah imajinasi sistem pendidikan yang menempatkan deliberasi—perdebatan rasional, dialog setara, dan pengambilan keputusan bersama—sebagai inti proses belajar. Mureks mencatat bahwa tanpa visi politik yang jelas, pendidikan mudah direduksi menjadi proyek manajerial yang tunduk pada logika efisiensi dan pasar.

Pendidikan yang Menyatukan Masyarakat Berbayang

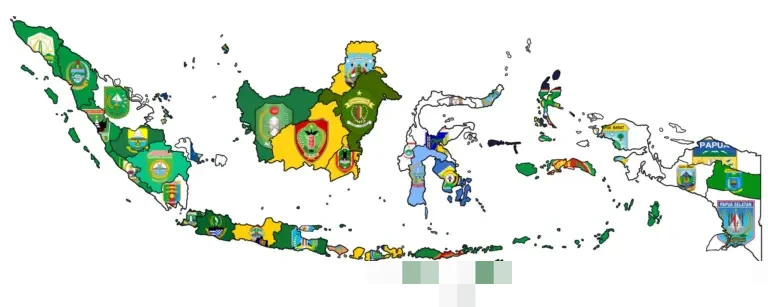

Benedict Anderson (1983) dalam karyanya Imagined Communities: Reflections on the Origin and the Spread of Nationalism, mengingatkan bahwa bangsa adalah komunitas yang dibayangkan. Ini bukan berarti palsu, melainkan karena anggotanya tidak pernah sepenuhnya saling mengenal, dengan kesadaran kebangsaan yang hidup melalui simbol, bahasa, dan narasi sistematis.

Namun, pendidikan di Indonesia selama ini membayangkan bangsa sebagai entitas yang sudah final, menyajikan narasi kebangsaan sebagai kebenaran tunggal yang harus diterima. Sekolah menjadi ruang sakralisasi nasionalisme, bukan refleksi kritis atas pengalaman berbangsa.

Deliberative Curriculum Education menolak logika kebangsaan yang steril ini, memandang sekolah sebagai ruang publik awal. Di sana, warga negara muda belajar membayangkan bangsa melalui perdebatan terkelola, bukan indoktrinasi.

Melalui DCE, sejarah tidak dipelajari sebagai kisah heroik yang disucikan, melainkan medan tarik-menarik kepentingan dan ide. Identitas nasional tidak dipaksakan sebagai keseragaman, tetapi dibangun melalui dialog antarpengalaman sosial yang beragam. Murid tidak diminta menghafal persatuan, tetapi dilatih untuk memproduksinya.

Dengan demikian, masyarakat berbayang yang dibentuk pendidikan deliberatif adalah komunitas yang sadar akan keterbatasannya sendiri. Ia tidak mengeklaim kebenaran tunggal, tetapi membuka ruang bagi negosiasi makna. Kesatuan lahir bukan dari penyeragaman, melainkan dari kesediaan untuk mendengar dan berargumen.

Dalam konteks Indonesia yang plural dan rapuh oleh politik identitas, imajinasi kebangsaan semacam ini menjadi kebutuhan mendesak. Tanpa pendidikan deliberatif, bangsa akan terus dibayangkan secara sempit—mudah dibelah, mudah diprovokasi, dan miskin kapasitas reflektif.

Sistem Pendidikan Demokratis: Ruang yang Menghapus Feodalisme

Kritik tajam Paulo Freire (1968) dalam Pedagogy of the Oppressed terhadap pendidikan yang menjadikan murid objek pasif, atau yang ia sebut ‘pendidikan gaya bank’, sangat relevan di Indonesia. Menurut Freire, pendidikan semacam itu adalah instrumen penindasan yang melanggengkan ketimpangan kuasa.

Di Indonesia, sekolah masih memelihara struktur feodal yang rapi, di mana relasi guru dan murid sering mencerminkan relasi penguasa dan yang dikuasai. Pertanyaan kritis dianggap ketidakpatuhan, sementara kepatuhan dipuja sebagai karakter ideal. Demokrasi diajarkan dalam buku teks, tetapi dilarang dalam praktik kelas.

Deliberative Curriculum Education hadir sebagai kritik langsung terhadap struktur ini, menempatkan dialog sebagai fondasi pedagogik. Kelas tidak lagi dipahami sebagai ruang transmisi, melainkan arena komunikasi setara di mana otoritas diuji oleh argumen, bukan dilanggengkan oleh jabatan.

Konteks ini diperkuat oleh pemikiran Neil Postman (1995) dalam bukunya The End of Education: Redefining the Value of School, yang menuturkan hilangnya tujuan moral sekolah. Pendidikan deliberatif mengembalikan sekolah sebagai ruang pembentukan nilai melalui perdebatan, bukan indoktrinasi.

Dalam pendidikan demokratis semacam ini, konflik tidak dihindari, tetapi dikelola. Perbedaan pendapat tidak dibungkam, tetapi difasilitasi, mengajarkan bahwa demokrasi bukan soal selalu sepakat, melainkan bagaimana tidak sepakat secara bermartabat. Ini berarti menghapus feodalisme pendidikan; bukan menghilangkan struktur, melainkan menggantinya dengan legitimasi rasional.

Dekonstruksi Sistem: Pendidikan Politik dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Melihat kompleksitas permasalahan pendidikan Indonesia, Maulana Malik Ibrahim, Direktur Eksekutif Indonesia Social-Politics Review Institute, mengajukan pendidikan politik sebagai sumbu utama. Pendidikan politik di sini bukan indoktrinasi ideologi negara, melainkan pembelajaran tentang cara kerja kekuasaan dan bagaimana warga dapat mengontrolnya.

Tanpa pendidikan politik yang serius, demokrasi akan terus dipahami secara dangkal sebagai prosedur lima tahunan. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) seharusnya menjadi pusat agenda ini, namun selama ini terjebak sebagai mata pelajaran normatif yang penuh definisi dan kehilangan daya kritis. Pancasila diajarkan sebagai hafalan, bukan alat analisis realitas sosial-politik.

Pendekatan deliberatif memungkinkan PPKn ditransformasikan secara radikal, menjadikan kelas ruang simulasi demokrasi. Murid membahas kebijakan publik, menguji argumen moral, dan memahami konflik kepentingan secara konkret. Politik tidak lagi abstrak, tetapi hadir dalam pengalaman belajar.

Dengan cara ini, pendidikan politik tidak berhenti pada loyalitas simbolik, tetapi bergerak menuju literasi kekuasaan. Murid belajar mengenali manipulasi, memahami ketidakadilan struktural, dan mengartikulasikan kepentingannya secara rasional.

Dekonstruksi sistem ini menuntut keberanian negara untuk melihat pendidikan sebagai proyek demokrasi, bukan sekadar proyek pembangunan. Tanpa itu, PPKn akan terus menjadi mata pelajaran yang penting secara simbolik, tetapi tidak berpengaruh secara politis.

Menempatkan Deliberative Curriculum Education

Deliberative Curriculum Education (DCE) sebagai imajinasi sistem pendidikan Indonesia berdiri di persimpangan pemikiran pendidikan moral dan kritis. Dari Anderson, ia menyerap pentingnya penalaran moral berbasis dilema dan pemaknaan masyarakat berbayang, namun menolak reduksi moralitas menjadi tahapan kognitif semata.

Paulo Freire memperluas horizon ini dengan menekankan tanggung jawab moral dalam konteks relasi sosial nyata, menjadikan konflik moral sebagai bahan baku pembelajaran. Sementara itu, Neil Postman memberi pelajaran tentang pentingnya kolektivitas, namun DCE menolak kolektivitas koersif, membangun kebersamaan melalui kesepakatan dialogis.

Dalam dialog dengan pemikiran Freire, Postman, dan tradisi kritis, DCE menegaskan pendidikan sebagai praktik pembebasan. Ia tidak hanya membentuk individu bermoral, tetapi juga warga negara yang mampu berpartisipasi secara sadar dalam ruang publik.

Di tengah krisis demokrasi dan kelelahan institusi pendidikan, pendekatan ini menawarkan arah tegas: pendidikan harus kembali menjadi ruang latihan demokrasi. Bukan demokrasi prosedural yang kering, melainkan demokrasi deliberatif yang hidup, yang berani, politis, dan mendesak bagi masa depan Indonesia.